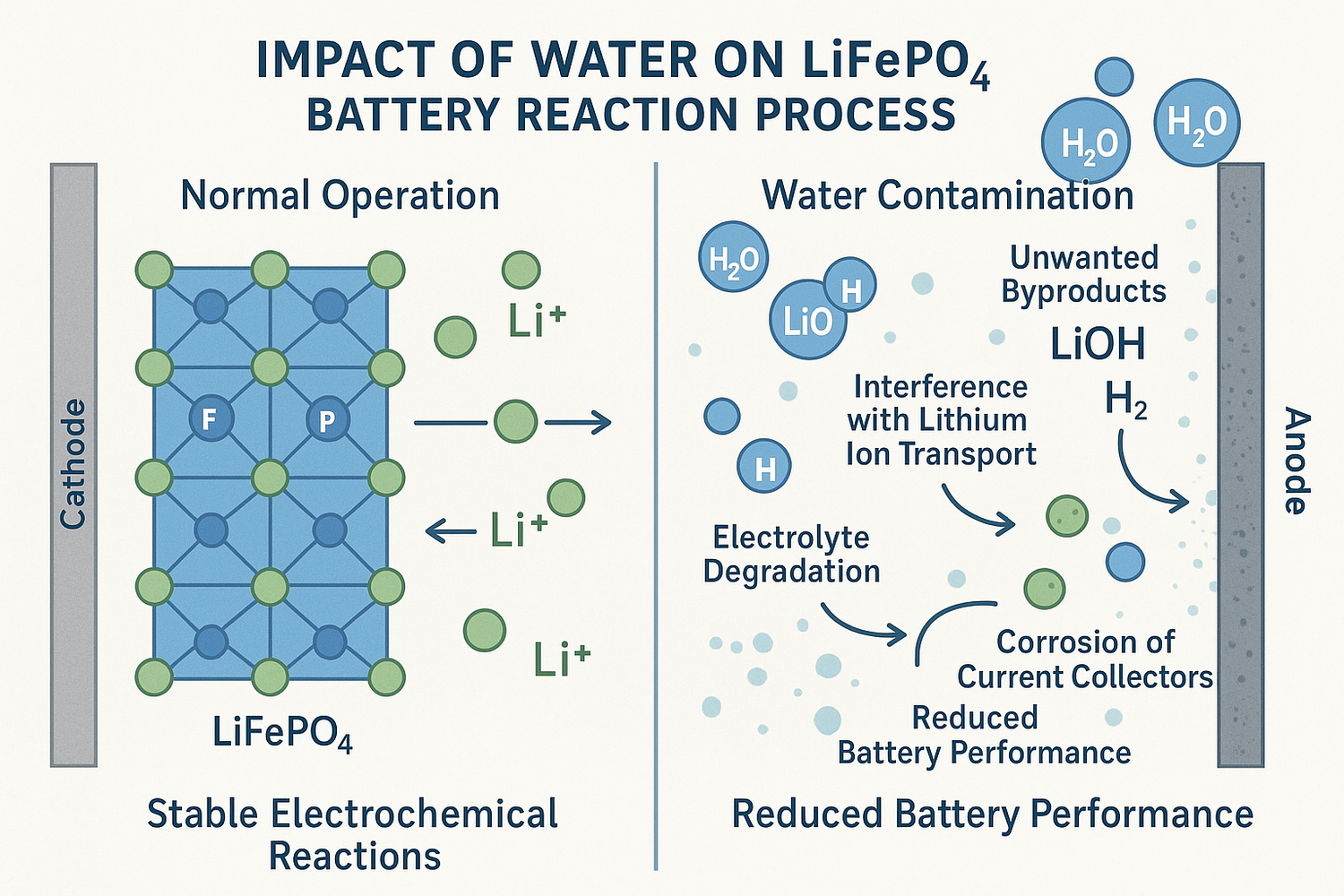

Wenn LiFePO4-Batterien Wasser ausgesetzt sind, dringt Wasser in das Innere ein und reagiert mit den inneren Komponenten. Der Reaktionsprozess umfasst Elektrolytverdünnung, Säurebildung und Wasserstoffgasfreisetzung. Diese Reaktionen können Elektroden beschädigen, Anschlüsse korrodieren und Schwellungen oder Risse auslösen. Direkter Kontakt mit Wasser erhöht das Risiko von Kurzschlüssen, Überhitzung oder sogar Explosionen. Wassereinwirkung beeinträchtigt die Batterieleistung und -sicherheit, insbesondere bei Lifepo4-Batterien. Obwohl Lifepo4 ein hohes Maß an Sicherheit bietet, ist eine sorgfältige Handhabung unerlässlich.

Die wichtigsten Erkenntnisse

- In LiFePO4-Batterien eindringendes Wasser verursacht chemische Reaktionen, die interne Teile beschädigen und die Batterieleistung verringern.

- Der Elektrolyt zersetzt sich bei Kontakt mit Wasser und erzeugt ätzende Säuren und Gase, die die Batterie schädigen.

- Wassereinwirkung führt zu Kapazitätsverlust, kürzerer Batterielebensdauer, Aufquellen und physischen Schäden.

- Kurzschlüsse, Feuer, Explosionen und die Freisetzung giftiger Gase sind ernsthafte Sicherheitsrisiken, die von durch Wasser beschädigten Batterien ausgehen.

- Um Unfälle zu vermeiden, trennen Sie Batterien, die mit Wasser in Berührung gekommen sind, immer vom Stromnetz und vermeiden Sie das Aufladen.

- Die fachgerechte Entsorgung wassergeschädigter Batterien als Sondermüll schützt Mensch und Umwelt.

- Die Verwendung wasserdichter Koffer, versiegelter Gehäuse und die Lagerung der Batterien an trockenen Orten helfen, Wasserschäden zu vermeiden.

- Regelmäßige Inspektionen und sorgfältige Handhabung in nassen oder feuchten Umgebungen sorgen für die Sicherheit und Zuverlässigkeit von LiFePO4-Batterien.

Struktur der Lithium-Eisenphosphat-Batterie

Zellkomponenten

Lithium-Eisenphosphat-Batterien, oft auch Lifepo4-Batterien genannt, zeichnen sich durch eine einzigartige innere Struktur aus, die sie von anderen Lithiumbatterien unterscheidet. Jede Batterie besteht aus vier Hauptkomponenten:

- Kathode : Dieser aus Lithiumeisenphosphat hergestellte Teil dient während der Entladung als Quelle für Lithiumionen.

- Anode : Die Anode besteht normalerweise aus Graphit und speichert und gibt Lithiumionen frei, wenn die Batterie geladen wird.

- Elektrolyt : Diese Flüssigkeit enthält in einem organischen Lösungsmittel gelöste Lithiumsalze, die den Ionentransfer zwischen Kathode und Anode ermöglichen.

- Separator : Eine dünne Barriere, die den direkten Kontakt zwischen Kathode und Anode verhindert und so das Risiko von Kurzschlüssen verringert, gleichzeitig aber den Durchgang von Lithiumionen ermöglicht.

Wissenschaftliche Studien mit In-situ-Neutronenbeugung zeigen, dass sich sowohl die Kathode als auch die Anode durch die Bewegung der Lithiumionen beim Laden und Entladen strukturell verändern. Diese Veränderungen sind für die Funktion und Leistung der Batterie unerlässlich. Bei eindringendem Wasser werden diese inneren Komponenten jedoch anfällig für chemische Reaktionen, die die Stabilität der Batterie beeinträchtigen können.

Elektrolytrolle

Der Elektrolyt in Lifepo4-Batterien spielt eine entscheidende Rolle für die Bewegung von Lithiumionen zwischen den Elektroden. Auf molekularer Ebene reagiert der Elektrolyt empfindlich auf Wassereinwirkung. Wassermoleküle können die Kohlenstoffbeschichtung von Lithiumeisenphosphatpartikeln durchdringen, die keine perfekte Barriere darstellt. Dadurch gelangt Wasser an das aktive Material und verursacht schnelle chemische Reaktionen auf der Partikeloberfläche. Lithiumionen reagieren mit Wasser und bilden Lithiumhydroxid und Lithiumcarbonat. Diese Reaktionen können Lithium aus der Struktur extrahieren, was zu Kapazitäts- und Leistungsverlust führt.

Oberflächenmodifikationen, wie das Hinzufügen hydrophober Gruppen, können den Wasserkontaktwinkel vergrößern und die Wechselwirkung zwischen Wasser und Lithiumionen reduzieren. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die wasserbedingte Degradation zu begrenzen und die Stabilität und Lebensdauer von Lifepo4-Batterien zu verbessern. Trotz dieser Fortschritte bleibt der Elektrolyt einer der anfälligsten Teile der Batterie, wenn er Wasser ausgesetzt wird.

Wasserbeständigkeitsmerkmale

Lifepo4-Batterien verfügen über verschiedene Konstruktionsmerkmale zur Verbesserung der Wasserbeständigkeit. Viele Batterien erreichen die Wasserdichtigkeitsklasse IP68, was einen hohen Schutz gegen eindringendes Wasser bedeutet. Hersteller verwenden Einzelzellenbehälter aus feuerhemmenden und stabilen Materialien, um die Haltbarkeit zu verbessern. Diese Behälter verhindern, dass Wasser an empfindliche Innenkomponenten gelangt. Zusätzliche Schutzmaßnahmen umfassen Dichtungen, Beschichtungen und Kapselungen, die alle darauf ausgelegt sind, Wasser abzuhalten und die Batteriesicherheit zu gewährleisten.

Hinweis: Während die Lithium-Eisenphosphat-Kathode selbst eine gewisse Wasserbeständigkeit aufweist, können andere Komponenten – insbesondere Elektrolyt und Separator – durch Wassereinwirkung beschädigt werden. Um die langfristige Zuverlässigkeit von LifePo4-Batterien in Umgebungen mit Wassereintrittsrisiko zu gewährleisten, sind ordnungsgemäße Konstruktions- und Herstellungsverfahren unerlässlich.

Reaktionsprozess nach Wassereinwirkung

Elektrolytzersetzung

Der Reaktionsprozess in Lifepo4-Batterien beginnt unmittelbar nach Kontakt mit Wasser. Wassermoleküle dringen in das Batteriegehäuse ein und erreichen den Elektrolyten, der typischerweise Lithiumhexafluorophosphat (LiPF6) enthält. Die Reaktion mit Wasser löst eine Reihe von Wasserreaktionen aus, die den Elektrolyten zersetzen. LiPF6 reagiert mit Wasser zu Flusssäure (HF) und Phosphoroxyfluorid (POF3), die beide hochätzend sind. Diese gefährliche Reaktion schädigt nicht nur den Elektrolyten, sondern greift auch die Kathoden- und Anodenmaterialien an.

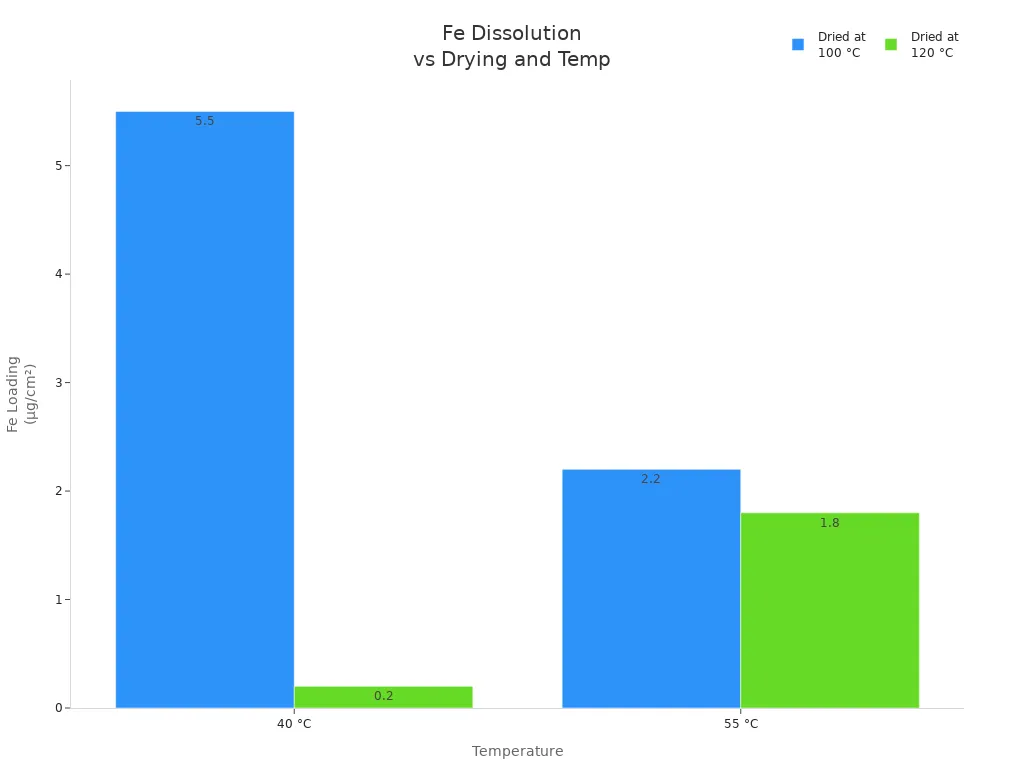

Die Geschwindigkeit der Elektrolytzersetzung hängt von der Temperatur und dem Vorhandensein von Wasser ab. Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie Wasserverunreinigungen die Auflösung von Eisen (Fe) aus der Kathode beschleunigen, was sich direkt auf die Stabilität und Leistung der Batterie auswirkt:

|

Zustand |

Temperatur |

Fe-Beladung auf Graphitelektrode (μg/cm²) |

Hinweise |

|---|---|---|---|

|

Kontrollelektrolyt, getrocknet bei 100 °C |

40 °C |

5.5 |

Signifikante Fe-Auflösung aufgrund von Wasserverunreinigungen |

|

Kontrollelektrolyt, getrocknet bei 120 °C |

40 °C |

0,2 |

Durch die Entfernung von Wasser wird die Fe-Auflösung drastisch reduziert |

|

Kontrollelektrolyt, getrocknet bei 100 °C |

55 °C |

2.2 |

Fe-Auflösung vorhanden, aber geringer als bei 40 °C |

|

Kontrollelektrolyt, getrocknet bei 120 °C |

55 °C |

1.8 |

Leichte Verringerung der Fe-Auflösung durch Wasserentfernung |

|

Elektrolytzusätze (diverse) |

20 °C |

~0 |

Praktisch keine Fe-Auflösung nach ca. 2500 h Zyklen |

|

Elektrolytzusätze (diverse) |

40 °C |

Viel niedriger als die Kontrolle |

Additive unterdrücken die Fe-Auflösung unabhängig vom Wassergehalt |

|

Elektrolytzusätze (diverse) |

55 °C |

Viel niedriger als die Kontrolle |

Geringe Reduktion durch Wasserentfernung, aber insgesamt geringe Fe-Auflösung |

Diese Daten zeigen, dass selbst kleinste Mengen Wasser eine erhebliche Zersetzung des Elektrolyten von Lithiumbatterien auslösen können. Durch Entfernen von Wasser oder die Verwendung von Additiven können diese Effekte zwar deutlich reduziert werden, doch bleiben Lifepo4-Batterien bei Kontakt mit Wasser weiterhin anfällig.

Gas- und Wärmeerzeugung

Der Reaktionsprozess nach Kontakt mit Wasser erzeugt in Lithiumbatterien ebenfalls Gase und Wärme. Wenn Wasser mit dem Elektrolyt reagiert, entsteht als Nebenprodukt Wasserstoffgas (H2). Die Ansammlung von Wasserstoffgas erhöht den Innendruck, was zum Aufquellen oder Bersten der Batterie führen kann. Darüber hinaus wird durch die Bildung von Flusssäure und anderen korrosiven Verbindungen Wärme freigesetzt. Diese Wärme kann weitere Wasserreaktionen beschleunigen und einen gefährlichen Kreislauf aus Gas- und Wärmeentwicklung auslösen.

Lifepo4-Batterien unterliegen wie andere Lithiumbatterien einem erhöhten Risiko des Aufquellens, Entlüftens oder sogar der Explosion, wenn die Gasproduktion zu stark wird. Die Kombination aus Hitze und Gas gefährdet nicht nur die physische Integrität der Batterie, sondern erhöht auch die Brandgefahr, insbesondere wenn das Batteriegehäuse beschädigt wird.

Korrosion und Belagsbildung

Während des Reaktionsprozesses entstehende korrosive Verbindungen greifen zahlreiche Komponenten in Lifepo4-Batterien an. Flusssäure und Phosphoroxyfluorid zersetzen die Kathodenbeschichtung, behindern den Elektronenfluss und reduzieren die Leistungsabgabe. Die Anode, meist aus Graphit, verstopfen die Poren, was ihre Wirksamkeit mindert. Der Separator, der die Elektroden voneinander trennt, absorbiert Wasser und quillt auf, wobei er manchmal reißt oder Löcher bekommt. Dieser Verlust der Barrierefunktion erhöht das Risiko von Kurzschlüssen.

Metallgehäuse korrodieren und werden schwächer, insbesondere in Salzwasserumgebungen, wo die höhere Leitfähigkeit die Reaktion mit Wasser beschleunigt. Mit der Zeit führen diese Wasserreaktionen zu Kapazitätsverlust, Schwellungen und sogar Kurzschlüssen. Giftige Dämpfe und ausgetretene Chemikalien können austreten und Gesundheits- und Umweltrisiken bergen. Die Gesamtstabilität der Batterie nimmt mit fortschreitender Korrosion ab und die Brand- oder Explosionsgefahr steigt.

Hinweis: Wasserkontakt in Lifepo4-Batterien löst eine Kette gefährlicher Reaktionen aus, die die interne Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen. Der Reaktionsprozess verringert nicht nur die Batterieleistung, sondern birgt auch erhebliche Sicherheitsrisiken, insbesondere in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Salzwasser.

Auswirkungen auf die Batterieleistung

Kapazitätsverlust

Wassereinwirkung führt zu einem rapiden Kapazitätsverlust von Lithiumbatterien. Dringt Wasser in eine Lifepo4-Batterie ein, beginnen chemische Reaktionen, die den Elektrolyten und die aktiven Materialien zersetzen. Diese Reaktionen reduzieren die Anzahl der für Lade- und Entladezyklen verfügbaren Lithium-Ionen. Dadurch kann die Batterie nicht mehr so viel Energie speichern wie zuvor. Benutzer stellen möglicherweise fest, dass Geräte, die mit diesen Batterien betrieben werden, zwischen den Ladevorgängen kürzer laufen.

Die folgende Tabelle fasst die Hauptfaktoren zusammen, die zum Kapazitätsverlust von Lifepo4-Batterien nach Kontakt mit Wasser beitragen:

|

Faktor |

Beschreibung |

Auswirkungen auf die Kapazität |

|---|---|---|

|

Elektrolytzersetzung |

Wasser zersetzt den Elektrolyten |

Reduziert die Ionenmobilität |

|

Kathodenkorrosion |

Wasser reagiert mit Lithiumeisenphosphat |

Senkt das aktive Material |

|

Verstopfung der Anodenporen |

Nebenprodukte blockieren die Lithiumbewegung |

Begrenzt die Ladungsspeicherung |

Hinweis: Schon geringe Mengen Wasser können die Leistung der Batterie irreversibel beeinträchtigen. Der Kapazitätsverlust ist oft dauerhaft und erschwert die Wiederherstellung.

Verkürzung der Zykluslebensdauer

Lifepo4-Batterien sind für ihre lange Lebensdauer bekannt. Wassereinwirkung verkürzt diese jedoch erheblich. Jeder Lade- und Entladezyklus nach einem Wasserschaden beschleunigt den Ausfall der internen Komponenten. Korrosion, Gasbildung und Separatorquellung tragen zu einer schnelleren Alterung bei.

Zu den möglichen Folgen wiederholter Zyklen bei einer durch Wasser beschädigten Lithiumbatterie gehören:

- Erhöhter Innenwiderstand, der zur Wärmeentwicklung führt.

- Beschleunigter Verlust von aktivem Lithium, wodurch die Anzahl der nutzbaren Zyklen reduziert wird.

- Erhöhte Gefahr von Kurzschlüssen, die die Lebensdauer der Batterie abrupt beenden können.

Hersteller konstruieren Lithiumbatterien so, dass sie Hunderten oder sogar Tausenden von Zyklen standhalten. Wasserschäden beeinträchtigen diese Haltbarkeit, was zu weniger nutzbaren Zyklen und einem früheren Austausch führt.

Schwellungen und körperliche Schäden

Physikalische Veränderungen nach Wasserkontakt weisen oft auf schwerwiegende Folgen hin. Lifepo4-Batterien können aufgrund von Gasansammlungen in der Zelle aufquellen. Diese Schwellung kann das Batteriegehäuse verformen und Druck auf die inneren Schichten ausüben. In schweren Fällen kann das Gehäuse reißen oder platzen und gefährliche Stoffe freisetzen.

Zu den häufigsten Anzeichen von Schwellungen und körperlichen Schäden gehören:

- Ausbeulungen oder Verformungen der Akkus.

- Austreten von Elektrolyt oder anderen Chemikalien.

- Ungewöhnliche Gerüche oder Verfärbungen auf der Batterieoberfläche.

Diese physikalischen Effekte deuten nicht nur auf eine Beeinträchtigung der Batterieleistung hin, sondern erhöhen auch Sicherheitsrisiken. Aufgeblähte Lithiumbatterien passen möglicherweise nicht mehr sicher in Geräte, und beschädigte Gehäuse können zu Kurzschlüssen oder Brandgefahr führen.

⚠️ Achtung: Versuchen Sie niemals, eine aufgeblähte Lithiumbatterie zu verwenden oder wieder aufzuladen. Mögliche Folgen sind Feuer, die Freisetzung giftiger Gase und weitere Schäden an angeschlossenen Geräten.

Wassereinwirkung löst eine Kettenreaktion chemischer und physikalischer Veränderungen in Lifepo4-Batterien aus. Die Beeinträchtigung der Batterieleistung, der Lebensdauer und der physischen Integrität unterstreicht, wie wichtig es ist, Lithiumbatterien trocken und vor Wasserschäden geschützt aufzubewahren.

Sicherheitsrisiken durch Wassereinwirkung

Kurzschluss

Wassereinwirkung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken für Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Dringt Wasser in die Batterie ein, kann es den Spalt zwischen Anode und Kathode überbrücken. Dadurch entsteht ein direkter Stromfluss, der Kurzschlüsse zur Folge hat. Salzwasser erhöht dieses Risiko, da es ein starker Leiter ist. Salz beschleunigt chemische Reaktionen, die zur schnellen Bildung von Säureverbindungen und brennbaren Gasen führen können.

Kurzschlüsse in Batterien erzeugen Wärme. Diese Wärme kann zu Schwellungen, Leckagen und sogar thermischem Durchgehen führen. Wird das Batteriegehäuse beschädigt, steigt die Brandgefahr. Hersteller konstruieren Batterien mit versiegelten, wasserdichten Gehäusen und vergeben IP-Schutzarten wie IP67, um das Eindringen von Wasser zu verringern. Bei längerer Einwirkung von Wasser oder Untertauchen kann jedoch dennoch Wasser in die inneren Komponenten gelangen. Benutzer sollten Nassbatterien sofort trennen und das Laden vermeiden, um weitere Schäden zu vermeiden.

Tipp: Versuchen Sie niemals, einen Akku wieder aufzuladen, der untergetaucht war oder Anzeichen von Schwellungen aufweist. Durch das Aufladen können Kurzschlüsse verschlimmert und das Risiko einer Überhitzung erhöht werden.

Feuer und Explosion

Kurzschlüsse und chemische Reaktionen in wasserbelasteten Batterien können zu Feuer und Explosionen führen. Wenn Wasser mit dem organischen Elektrolyt reagiert, entstehen Hitze und brennbare Gase. Die Ansammlung von Wasserstoffgas in der Batterie erhöht den Innendruck. Übersteigt der Druck die Festigkeit des Gehäuses, kann die Batterie platzen oder explodieren.

Die Brandgefahr steigt, wenn die Batterie beschädigt oder unsachgemäß gehandhabt wird. Korrosion der inneren Metallkomponenten schwächt die Struktur und erleichtert so das Entweichen von Wärme und Gas. Manchmal kann schon ein kleiner Funke die bei diesen Reaktionen freigesetzten brennbaren Gase entzünden. Geeignete Sicherheitsmaßnahmen, wie die Verwendung von Batterien mit hoher Wasserdichtigkeit und die Überprüfung auf Beschädigungen, tragen dazu bei, diese Risiken zu verringern.

- Häufige Brandgefahren durch mit Wasser in Berührung gekommene Batterien:

- Überhitzung durch Kurzschlüsse

- Entzündung brennbarer Gase

- Bruch des Batteriegehäuses

Freisetzung giftiger Gase

Die Freisetzung giftiger Chemikalien stellt ein weiteres großes Sicherheitsrisiko dar. Bei einem thermischen Durchgehen oder Feuer setzen Lithium-Eisenphosphat-Batterien gefährliche Gase frei. Fluorwasserstoff (HF) und Phosphoroxyfluorid (POF3) sind die wichtigsten freigesetzten giftigen Gase. Brandtests zeigen, dass HF in Mengen von 20 bis 200 mg/Wh freigesetzt werden kann, während POF3 in geringeren Konzentrationen auftritt. Diese Gase reizen die Atemwege und können bei Kontakt mit Haut oder Augen Verätzungen verursachen.

|

Giftgas |

Bedingungen |

Freigesetzte Menge (mg/Wh) |

|---|---|---|

|

Fluorwasserstoff (HF) |

Feuer mit/ohne Wassernebel |

20 - 200 |

|

Phosphoroxyfluorid (POF3) |

Bei einigen Batterien bei 0 % SOC erkannt |

15 - 22 |

Bei Kontakt mit Wasser allein werden keine großen Mengen giftiger Gase freigesetzt, es sei denn, es kommt zu Feuer oder Überhitzung. Jede Freisetzung giftiger Chemikalien birgt jedoch Gesundheits- und Umweltrisiken. Erste Hilfe bei Kontakt umfasst das Ausspülen der Augen mit Wasser, gründliches Waschen der Haut und das Aufsuchen eines Arztes, wenn die Symptome anhalten.

⚠️ Achtung: Gehen Sie mit Batterien nach Kontakt mit Wasser immer vorsichtig um. Wenn die Batterie ausläuft oder platzt, können giftige Gase und Verätzungen auftreten.

Umgang mit Nassbatterien

Sofortmaßnahmen

Wenn Lithium-Eisenphosphat-Batterien mit Wasser in Berührung kommen, ist sofortiges Handeln zum Schutz von Mensch und Eigentum unerlässlich. Sicherheit hat oberste Priorität. Tragen Sie vor dem Berühren einer undichten oder beschädigten Batterie stets Schutzhandschuhe. Diese Vorsichtsmaßnahme beugt Hautreizungen oder Verbrennungen durch ausgelaufene Chemikalien vor. Zündquellen müssen unbedingt vom Bereich ferngehalten werden, da chemische Reaktionen in der Batterie brennbare Gase freisetzen können.

Ein gut ausgestattetes Notfallset sollte vorhanden sein. Dieses Set enthält Handschuhe, Gesichtsmasken zum Schutz vor dem Einatmen giftiger Dämpfe, saugfähige Materialien zum Reinigen und Backpulver zum Neutralisieren austretenden Elektrolyts. Ein Feuerlöscher sollte für den Fall eines Brandes griffbereit sein. Ist eine Batterie aufgequollen oder stark beschädigt, sollte sie sofort entsorgt werden, um ein Platzen oder eine Explosion zu verhindern. Regelmäßige Überprüfung und ordnungsgemäße Lagerung von Batterien tragen dazu bei, das Risiko von Wasserkontakt und damit verbundenen Gefahren zu verringern.

⚠️ Sicherheitstipp: Beim Umgang mit Nassbatterien stehen die persönliche Sicherheit und der Umweltschutz immer an erster Stelle.

Inspektionsschritte

Nach der sofortigen Sicherheitsüberprüfung ist eine sorgfältige Überprüfung der Batterie erforderlich. Die folgenden Schritte beschreiben, was zu tun ist:

- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Batterie. Verwenden Sie isolierte Handschuhe und Augenschutz.

- Trennen Sie die Batterie von allen Geräten oder Ladegeräten, wenn dies sicher möglich ist.

- Versuchen Sie nicht, den Akku nach Kontakt mit Wasser zu verwenden oder wieder aufzuladen.

- Bringen Sie die Batterie an einen sicheren, nicht brennbaren Ort, vorzugsweise im Freien. Beobachten Sie sie aus der Ferne auf Anzeichen von Schwellung, Hitze oder Rauch.

- Bleibt die Batterie stabil, legen Sie sie in einen feuerfesten Behälter, beispielsweise einen mit Sand gefüllten Metalleimer. Stellen Sie sicher, dass der Behälter belüftet und nicht luftdicht verschlossen ist.

- Überprüfen Sie die Dichtungen, Gehäuse und Anschlüsse der Batterie auf sichtbare Schäden oder Verschleiß.

- Wenden Sie sich an den Hersteller oder eine Sondermüllentsorgungseinrichtung, um professionelle Beratung zur Entsorgung zu erhalten.

- Entsorgen Sie den Akku gemäß den örtlichen Vorschriften für Sondermüll. Werfen Sie ihn niemals in den normalen Hausmüll.

Diese Schritte tragen dazu bei, weiteren Schaden zu verhindern und das Risiko eines Brandes oder der Freisetzung giftiger Gase zu verringern.

Trocknung und Rückgewinnung

Die Trocknung und Rückgewinnung von Lithium-Eisenphosphat-Batterien nach Wasserkontakt erfordert kontrollierte Bedingungen. Die effektivste Methode ist ein selektiver hydrometallurgischer Prozess. Dabei wird Natriumpersulfat als Oxidationsmittel verwendet, um Lithium auszulaugen und Eisen als FePO4 auszufällen. Nach der Laugung wird der Filterrückstand mehrmals mit deionisiertem Wasser gewaschen. Anschließend wird der Rückstand 12 Stunden lang bei 80 °C im Ofen getrocknet. Dieser Trocknungsschritt ist entscheidend für die Vorbereitung des Materials für die weitere Verarbeitung.

Anschließend erfolgt eine fünfstündige Kalzinierung bei 650 °C, um den Kohlenstoff aus dem Rückstand zu entfernen. Lithiumionen im Filtrat werden durch Zugabe von Natriumcarbonatpulver bei 90 °C zurückgewonnen, wodurch Lithiumcarbonat ausfällt. Diese Verbindung wird anschließend gefiltert und mit heißem Wasser gewaschen. Das Verfahren erreicht eine hohe Lithiumrückgewinnungsrate und vermeidet aggressive Säurebedingungen, was es umweltfreundlich macht. Die kontrollierte Ofentrocknung bei 80 °C über 12 Stunden erweist sich als effektive Methode, Batteriematerialien nach Wasserkontakt für die Rückgewinnung vorzubereiten.

Hinweis: Nur Fachleute sollten Wiederherstellungsprozesse durchführen. Die meisten Benutzer sollten auf Sicherheit und ordnungsgemäße Entsorgung achten, anstatt zu versuchen, nasse Batterien selbst zu trocknen oder wiederherzustellen.

Entsorgungshinweise

Die ordnungsgemäße Entsorgung von Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die mit Wasser in Berührung gekommen sind, ist aus Sicherheits- und Umweltschutzgründen unerlässlich. Sobald diese Batterien beschädigt sind, werden sie zu Sondermüll. Sie erfordern sorgfältige Handhabung und dürfen niemals in den Hausmüll oder in die Recyclinganlage.

-

Als gefährlicher Abfall klassifizieren

Lithium-Eisenphosphat-Batterien fallen unter die Vorschriften für gefährliche Abfälle. Lokale Behörden und Umweltbehörden behandeln sie als solche, da die Gefahr der Freisetzung giftiger Gase und chemischer Verunreinigungen besteht. -

Isolieren von Terminals

Vor der Entsorgung die Anschlüsse jeder Batterie mit nichtleitendem Klebeband abdecken. So vermeiden Sie versehentliche Kurzschlüsse. Alternativ können Sie jede Batterie in einen separaten Plastikbeutel legen. Die Isolierung verringert die Brandgefahr bei Lagerung und Transport. -

Beschädigte Batterien trennen

Bewahren Sie wasserbelastete oder beschädigte Batterien getrennt von unbeschädigten Batterien auf. Verwenden Sie Behälter aus nichtleitendem Material. Kennzeichnen Sie diese Behälter deutlich mit dem gefährlichen Inhalt. -

Wählen Sie geeignete Lagerorte

Lagern Sie beschädigte Batterien an kühlen, trockenen und gut belüfteten Orten. Halten Sie sie von brennbaren Materialien und direkten Wärmequellen fern. Vermeiden Sie die Lagerung von Batterien in bewohnten Räumen, um die Belastung durch giftige Gase im Falle eines Lecks zu minimieren. -

Verwenden Sie zertifizierte Sammelstellen

Bringen Sie Batterien zu zertifizierten Sammelstellen für Batterien oder Sondermüll. Diese Stellen befolgen strenge Vorschriften für Handhabung, Lagerung und Entsorgung. Sie tragen dazu bei, Umweltverschmutzung zu vermeiden und Gesundheitsrisiken zu verringern. -

Vermeiden Sie den Transport per Flugzeug

Beschädigte Lithiumbatterien dürfen aufgrund strenger Transportvorschriften nicht per Flugzeug transportiert werden. Falls ein Transport erforderlich ist, beachten Sie die Verpackungsvorschriften des US-Verkehrsministeriums. -

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

Öffnen, reparieren oder zerlegen Sie beschädigte Batterien niemals. Die darin enthaltenen Chemikalien können Verbrennungen verursachen oder giftige Gase freisetzen. -

Hinweis: Wassergeschädigte Lithium-Eisenphosphat-Batterien können bei Brand oder Überhitzung gefährliche Gase wie Fluorwasserstoff freisetzen. Löschwasser kann giftige Abflüsse bilden und Boden und Grundwasser verunreinigen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung verhindert diese Umweltgefahren.

-

Sicherheit der Mitarbeiter und Einrichtungen

Betriebe, die große Mengen beschädigter Batterien verarbeiten, sollten ihr Personal schulen, moderne Brandmelde- und -unterdrückungssysteme installieren und sich mit den Rettungskräften abstimmen. Regelmäßige Inspektionen tragen zur Aufrechterhaltung einer sicheren Umgebung bei.

Durch die Einhaltung dieser Entsorgungsrichtlinien schützen Einzelpersonen und Organisationen sich selbst, ihre Gemeinden und die Umwelt vor den Gefahren, die mit wassergefährdeten Lithium-Eisenphosphat-Batterien verbunden sind.

Prävention und Schutz

Abdichtungsmethoden

Hersteller und Anwender nutzen verschiedene Methoden, um einen Akkupack wasserdicht zu machen und seine Wasserbeständigkeit zu erhöhen. Die Wahl der Technologie hängt von der Anwendung, den Kosten und dem erforderlichen Schutzniveau ab. Die folgende Tabelle fasst gängige wasserdichte Versiegelungstechnologien zusammen:

|

Wasserdichte Versiegelungstechnologie |

Vorteile |

Nachteile |

Anwendbare IP-Schutzart |

|---|---|---|---|

|

O-Ring-Dichtung |

Kostengünstiger, einfacher Austausch |

Verschleißt mit der Zeit |

IP67/IP68 |

|

Laserschweißen |

Vollständig versiegelt, äußerst zuverlässig |

Hohe Kosten, nicht reparierbar |

IP68/IP69K |

|

Vergussmasse |

Stoßfest, korrosionsbeständig |

Schlechte Wärmeableitung, nicht abnehmbar |

IP68 |

Um einen Akkupack wasserdicht zu machen, können Anwender Gehäuse mit integrierten wasserdichten Eigenschaften wählen oder wasserdichte Beschichtungen auftragen. Wasserdichte Klebestreifen oder Gummidichtungen verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit. Schutzhüllen oder -hüllen schützen Batterien vor Feuchtigkeit und mechanischen Einflüssen. Das Vergießen oder Einkapseln von Batterien mit Isolierharz schafft eine dichte Barriere, während die Elektrodenisolierung, insbesondere an der Kathode, die Zuverlässigkeit verbessert. Regelmäßige Überprüfungen von Dichtungen und Gehäusen gewährleisten die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen.

Tipp: Durch die Wahl der richtigen IP-Schutzart, beispielsweise IP67 für kurzzeitiges Eintauchen oder IP68 für langfristiges Untertauchen, lässt sich der Grad der Wasserdichtigkeit an die vorgesehene Umgebung anpassen.

Aufbewahrungstipps

Die richtige Lagerung spielt eine entscheidende Rolle, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Lebensdauer von Lithium-Eisenphosphat-Batterien zu verlängern. Benutzer sollten Batterien an trockenen, sicheren Orten und vor möglichem Wasser geschützt lagern. Batteriefächer müssen dicht verschlossen bleiben, um Feuchtigkeit abzuhalten. Wasserdichte Gehäuse bieten zusätzlichen Schutz bei Lagerung und Transport von Batterien in feuchter Umgebung.

- Lagern Sie Batterien an trockenen Orten und vermeiden Sie Feuchtigkeit und Überschwemmungen.

- Verwenden Sie wasserdichte Batteriegehäuse für die Lagerung im Freien oder auf See.

- Überprüfen Sie Dichtungen und Gehäuse regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.

- Schützen Sie Batterien vor Regen, Wind und extremen Temperaturen.

- Erwägen Sie Beschichtungen wie Urethan, Silikon oder gummierte Farben, um einen Akkupack wasserdicht zu machen und sicherzustellen, dass die Anschlüsse zugänglich bleiben.

Wasserdichte Boxen in Marinequalität ermöglichen das Laden und die Stromentnahme ohne Ausbau der Batterie und bieten so Komfort und Sicherheit. Nutzer sollten Batterien nicht untertauchen oder übermäßiger Feuchtigkeit aussetzen. Regelmäßige Kontrollen auf Leckagen oder Korrosion helfen, frühzeitig Anzeichen von Wasserschäden zu erkennen.

Wartung in feuchten Umgebungen

Die Wartung von Lithium-Eisenphosphat-Batterien in feuchten Umgebungen erfordert konsequente Schutzmaßnahmen. Benutzer sollten hohe Luftfeuchtigkeit und Nässe vermeiden, um Zellen und Gehäuse zu schützen. Eine ausreichende Belüftung der Batteriegehäuse verhindert Feuchtigkeitsansammlungen. Wasserdichte Gehäuse oder Geräte mit guter Abdichtung minimieren das Eindringen von Wasser im Außenbereich.

- Überprüfen Sie Batterien regelmäßig auf Korrosion oder äußere Schäden.

- Lagern Sie unbenutzte Batterien an einem kühlen, trockenen Ort mit kontrollierten Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C.

- Überwachen Sie regelmäßig Temperatur und Anschlüsse, um die Batteriegesundheit zu erhalten.

- Laden Sie Akkus nicht auf, wenn sie nass sind, da dies zu Kurzschlüssen führen kann.

- Wenn eine Batterie mit Wasser in Berührung kommt, trennen Sie die Stromversorgung, entfernen Sie die Batterie, trocknen Sie sie an einem belüfteten Ort und lassen Sie sie vor der Wiederverwendung von einem Fachmann überprüfen.

Die Lagerung von Batterien mit einer Teilladung (50–70 %) in kühlen, trockenen Umgebungen trägt dazu bei, ihre Leistung zu erhalten. Integrierte Batteriemanagementsysteme (BMS) überwachen Temperatur, Spannung und Stromstärke und sorgen so für einen sicheren Betrieb. Regelmäßige Spannungs- und Verschleißprüfungen gewährleisten die Zuverlässigkeit der Batterien auch unter schwierigen Bedingungen.

Häufige Szenarien der Wasserexposition

Einsatz im Meer

Der Einsatz auf See stellt Lithium-Eisenphosphat-Batterien vor besondere Herausforderungen. Beim Bootfahren, beispielsweise beim Segeln oder Kajakfahren, besteht häufig direkter Kontakt mit Wasser. Batterien können Spritzwasser ausgesetzt sein oder beim Kentern oder bei eindringendem Wasser sogar vollständig untergetaucht werden. Salzwasser erhöht das Schadensrisiko erheblich. Salzionen beschleunigen chemische Reaktionen im Inneren der Batterie, was zu schneller Korrosion, Aufquellen und Kapazitätsverlust führt. Wasserstoffgas und saure Verbindungen bilden sich in Salzwasser aggressiver, was das Risiko von Kurzschlüssen und Explosionen erhöht. Wasser kann an empfindlichen Stellen wie Batteriepolen, Kastenverbindungen oder Entlüftungsöffnungen eindringen. Korrosion an den Polen schwächt die elektrischen Verbindungen und erhöht die Gefahr einer Überhitzung. Schiffsbatterien sind in der Regel wasserfest, aber nicht vollständig wasserdicht. Geeignete wasserdichte Batteriekästen, Schutzhüllen und regelmäßige Wartung tragen dazu bei, diese Risiken zu reduzieren.

⚠️ Hinweis: Salzwasser kann giftige Lecks und Umweltgefahren verursachen. Spezielle Abdichtung und sorgfältige Handhabung sind im maritimen Umfeld unerlässlich.

Outdoor und Notfall

Im Außenbereich und in Notfallsituationen sind Lithium-Eisenphosphat-Batterien unvorhersehbaren Bedingungen ausgesetzt. Regen, Überschwemmungen und versehentliches Untertauchen können zum Eindringen von Wasser führen. Auch wenn viele Batterien versiegelt erscheinen, können durch Risse oder Verschleiß mit der Zeit Wasser eindringen. Wasser verdünnt den Elektrolyten und verursacht chemische Reaktionen, bei denen ätzende Säuren entstehen. Diese Säuren schädigen Elektroden und Separatoren, was zu Leistungseinbußen und erhöhten Sicherheitsrisiken führt. Insbesondere Salzwasser beschleunigt die Korrosion und kann interne Kurzschlüsse verursachen. Im Außenbereich sind Batterien außerdem Staub und Feuchtigkeit ausgesetzt, die das Gehäuse und die innere Struktur beschädigen können. Notfallszenarien wie Rettungseinsätze oder Unwetter können ein schnelles Untertauchen oder den Kontakt mit Meerwasser erfordern. Schutzmaßnahmen wie wasserdichte Gehäuse und IP-zertifizierte Schutzkappen tragen dazu bei, Schäden bei diesen Wassereinwirkungsszenarien zu verhindern.

- Durch Risse oder verschlissene Dichtungen kann Wasser eindringen.

- Salzwasser führt zum Ablösen der Elektroden und zur Beschädigung des Separators.

- Das Aufladen nach Kontakt mit Wasser erhöht die Explosionsgefahr.

- Wasserdichte Abdeckungen und hohe IP-Schutzarten bieten zusätzlichen Schutz.

Hochwasserereignisse

Überschwemmungen stellen eine erhebliche Gefahr für Lithium-Eisenphosphat-Batterien dar. Steigende Wasserstände können Batterien für längere Zeit unter Wasser setzen. Sowohl Süß- als auch Salzwasser können schwere interne Schäden verursachen. Wasser überbrückt die Lücke zwischen den Anschlüssen und erhöht so das Risiko von Kurzschlüssen und Überhitzung. Hochwasser enthält oft Verunreinigungen, die Korrosion und chemischen Abbau weiter beschleunigen. Batteriegehäuse können rosten oder sich verformen, was zum Austreten von Elektrolyt und damit zu Sicherheitseinbußen führt. In Wohn- und Geschäftsgebäuden können Überschwemmungen Notstromsysteme, Solarspeicher und Elektrofahrzeuge mit diesen Batterien beschädigen. Nach jedem Hochwasser sind die sofortige Bergung aus dem Wasser, eine gründliche Inspektion und eine professionelle Beurteilung unerlässlich.

💡 Tipp: Lagern Sie Batterien über dem Boden und verwenden Sie in hochwassergefährdeten Gebieten wasserdichte Gehäuse, um das Risiko zu minimieren.

Wassereinwirkung kann zu irreversiblen Schäden an Lithium-Eisenphosphat-Batterien führen, darunter Kapazitätsverlust, Aufquellen und erhöhte Brandgefahr. Schnelles Handeln und sachgemäße Handhabung sind für die Sicherheit unerlässlich. Fachleute empfehlen, Batterien trocken zu lagern, Schutzhüllen zu verwenden und nasse Batterien niemals aufzuladen. Die folgende Tabelle verdeutlicht die Wirksamkeit von Wassernebel bei der Brandbekämpfung für diese Batterien:

|

Aspekt |

Wirksamkeit des Wassernebels |

|---|---|

|

Brandbekämpfung |

Höchst wirksam, verhindert Rückzündungen |

|

Kühlleistung |

Kontinuierliche Kühlung, reduziert die Brandintensität |

LiFePO4-Batterien bieten ein hohes Maß an Sicherheit, dennoch sollten Benutzer stets Vorsicht walten lassen und im Schadensfall Experten zu Rate ziehen.

Häufig gestellte Fragen

Was passiert, wenn eine LiFePO4-Batterie nass wird?

Wasser kann in die Batterie eindringen und chemische Reaktionen auslösen. Diese Reaktionen können zu Korrosion, Gasbildung und Kapazitätsverlust führen. Die Batterie kann aufquellen oder auslaufen, was zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko führt.

Welche Anzeichen deuten auf einen Wasserschaden bei einer LiFePO4-Batterie hin?

Typische Anzeichen sind Schwellungen, Leckagen, ungewöhnliche Gerüche und sichtbare Korrosion. Der Akku kann auch an Kapazität verlieren oder die Ladung nicht halten. Benutzer sollten nach Verdacht auf Wasserkontakt auf diese Symptome achten.

Was sollten Benutzer tun, wenn eine LiFePO4-Batterie mit Wasser in Berührung kommt?

Benutzer sollten den Akku von Geräten trennen, das Laden vermeiden und ihn an einen sicheren Ort bringen. Schutzhandschuhe werden empfohlen. Wenden Sie sich zur Überprüfung oder Entsorgung an einen Fachmann.

Welche Risiken birgt der Kontakt mit Wasser für die Batteriesicherheit?

Wasserkontakt erhöht das Risiko von Kurzschlüssen, Bränden und der Freisetzung giftiger Gase. Die Batterie kann überhitzen oder platzen. Sachgemäße Handhabung und schnelles Handeln verringern diese Gefahren.

Warum sind LiFePO4-Batterien wasserbeständiger als andere Lithiumbatterien?

Die Lithium-Eisenphosphat-Kathode ist wasserbeständiger als andere chemische Substanzen. Hersteller verwenden versiegelte Gehäuse und Schutzbeschichtungen. Der Elektrolyt und andere Teile bleiben jedoch anfällig.

In welchen Umgebungen besteht das höchste Risiko einer Wasserexposition?

Die größten Risiken bestehen in Meeresumgebungen, im Freien und bei Überschwemmungen. Salzwasser beschleunigt Korrosion und chemische Reaktionen. Benutzer sollten in diesen Umgebungen wasserdichte Gehäuse verwenden und die Batterien regelmäßig überprüfen.

Welche Entsorgungsschritte sollten Benutzer bei wassergeschädigten LiFePO4-Batterien befolgen?

Benutzer sollten wassergeschädigte Batterien als Sondermüll entsorgen. Decken Sie die Anschlüsse ab, lagern Sie sie in nichtleitenden Behältern und bringen Sie sie zu zertifizierten Sammelstellen. Werfen Sie sie niemals in den normalen Hausmüll.

Welche vorbeugenden Maßnahmen helfen, LiFePO4-Batterien vor Wasserschäden zu schützen?

Wasserdichte Gehäuse, ordnungsgemäße Lagerung und regelmäßige Inspektionen helfen, Wasserschäden zu vermeiden. Benutzer sollten das Laden nasser Batterien vermeiden und diese an trockenen, sicheren Orten aufbewahren.